日本工芸会 準会員

金沢市工芸協会会員/協同組合 加賀染振興協会理事

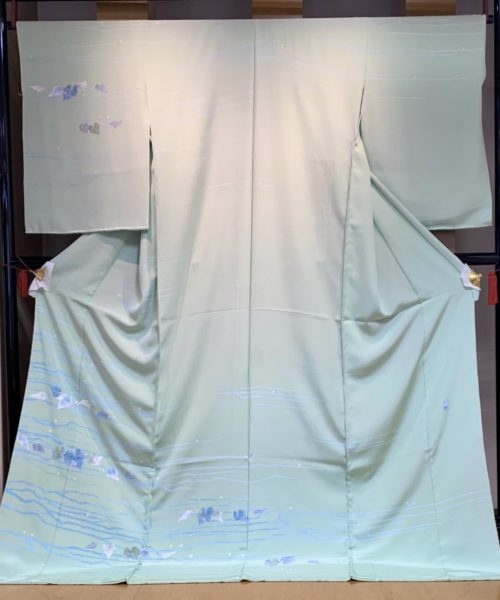

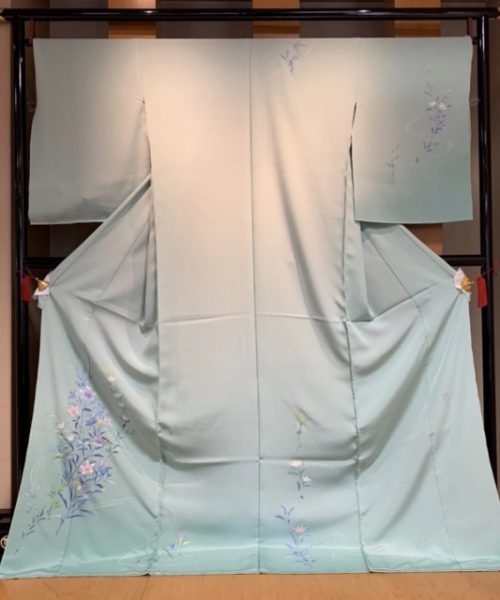

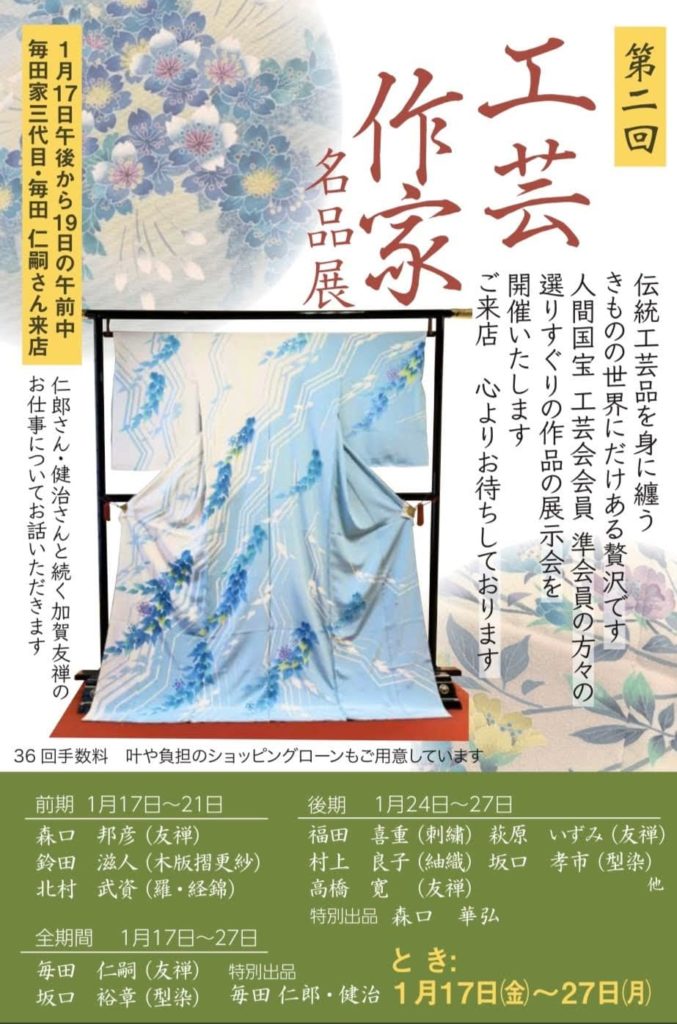

毎田 仁嗣

1/19㈰の午前中まで毎田家三代目【毎田 仁嗣】さんにご来店いただきます。

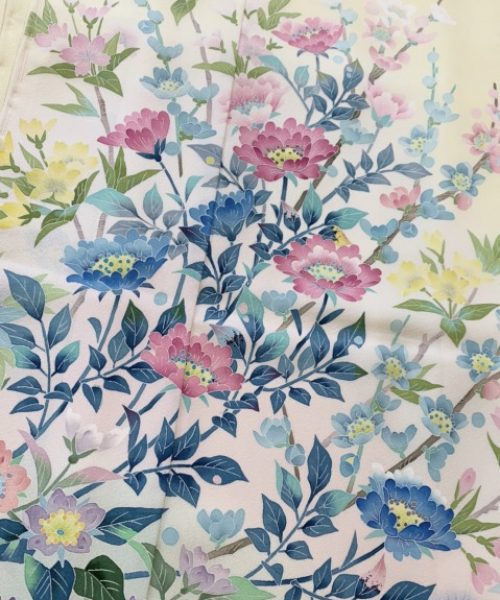

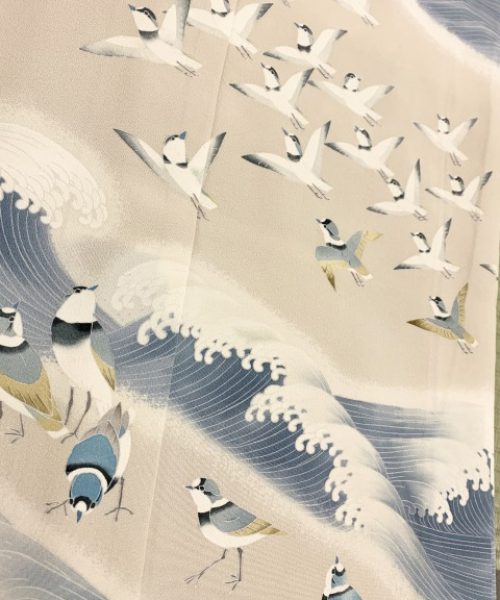

祖父・仁郎さん、父・健治さんと続く”加賀友禅”のお仕事についてお話しいただきます。

ぜひお会いに来てくださいませ。

毎田 健治

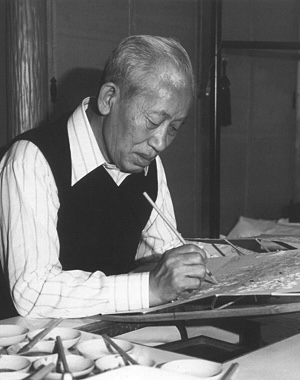

◆ 毎田 仁郎

※こちらの作品は非売品の為、を手お触れないでくださいませ

重要無形文化財保持者

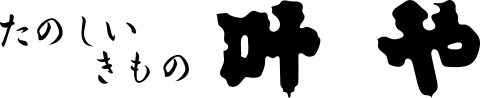

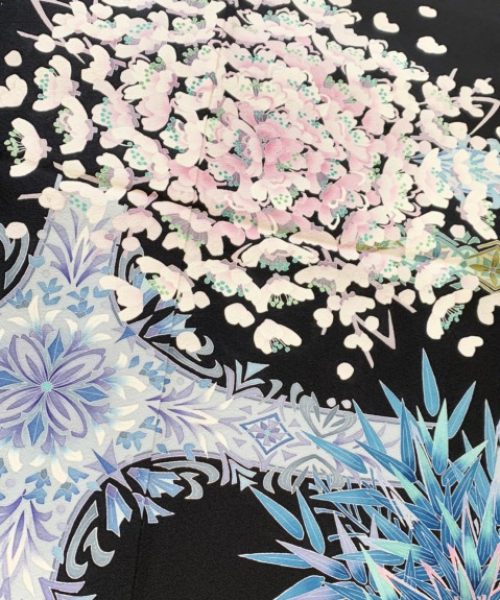

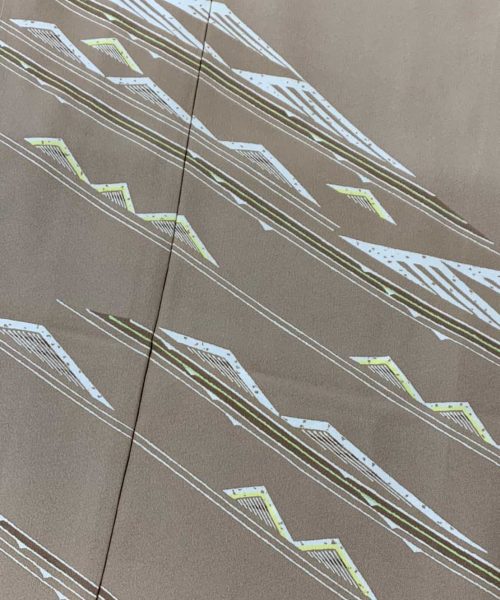

森口 邦彦

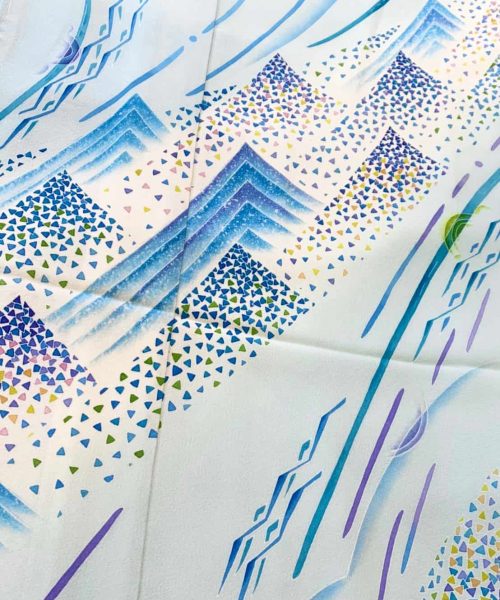

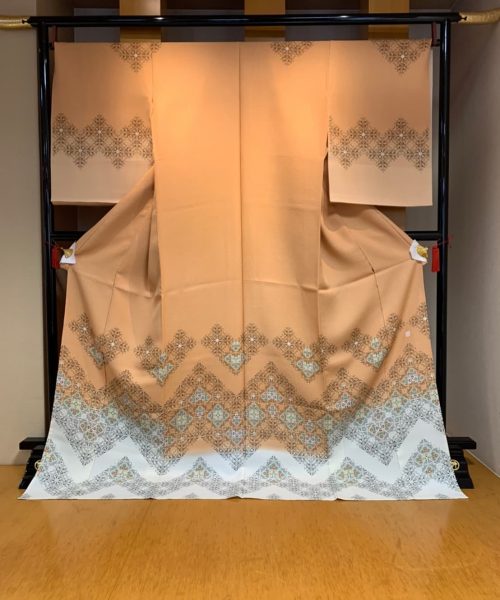

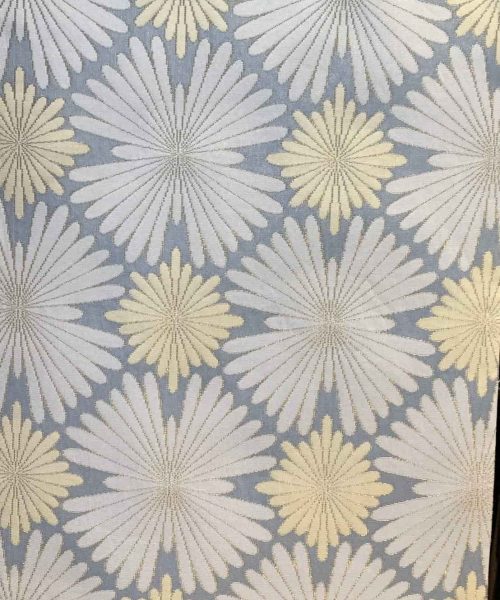

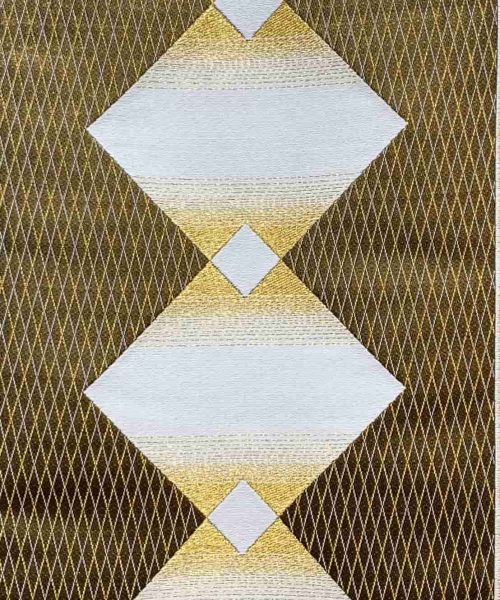

友禅による現代感覚の創造

伝統的な糸目・堰出し・蒔糊等の友禅技法を継承しながら、意匠面では色数を抑え、大胆かつ現代的なデザインで独自の作風を打ち立て、伝統的な友禅の世界に新たな可能性を開いた。

幾何学的な抽象形態の造形は、常にきものを着た姿、動く姿を念頭において制作されており、友禅美の今日あるべき形を求めている。

●プロフィール

- 昭和16年(1941) 京都市に生まれる

- 昭和38年(1963) 京都市立美術大学日本画科を卒業

- 昭和38年(1963) フランス政府給費留学生として渡仏

- 昭和41年(1966) パリ国立高等装飾美術学校を卒業

- 昭和44年(1969) 日本伝統工芸展にてNHK会長賞

- 昭和44年(1969) 日本伝統工芸染織展にて文化庁長官賞

- 昭和47年(1972) 第一回日本伝統工芸近畿展にて日本工芸会長賞

- 昭和48年(1973) 日本伝統工芸展にて朝日新聞社賞

- 昭和61年(1986) パリ・ジャンヌビッシュ画廊にて平面作品の個展

- 平成04年(1992) 第42回芸術選奨文部大臣賞

- 平成07年(1995) 京都府無形文化財「友禅」保持者に認定

- 平成13年(2001) 紫綬褒章

- 平成19年(2007) 重要無形文化財「友禅」保持者に認定

- 平成25年(2013) 旭日中綬章

重要無形文化財保持者

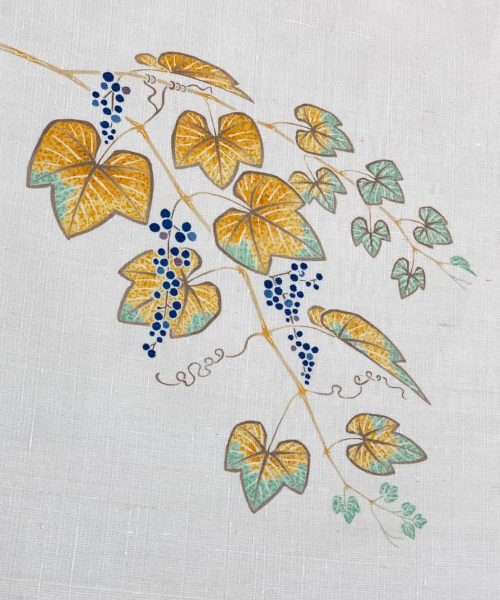

鈴田 滋人

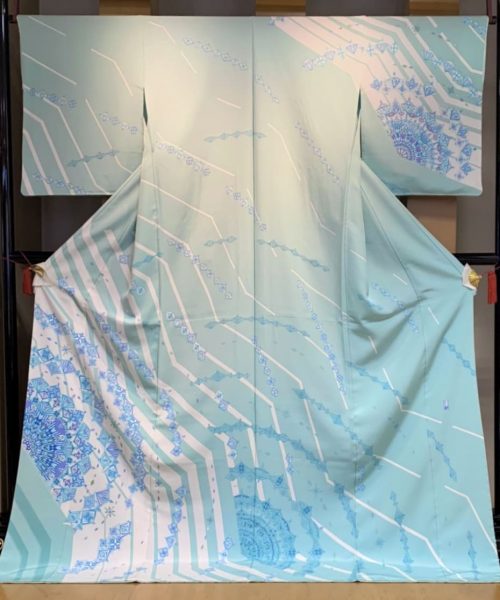

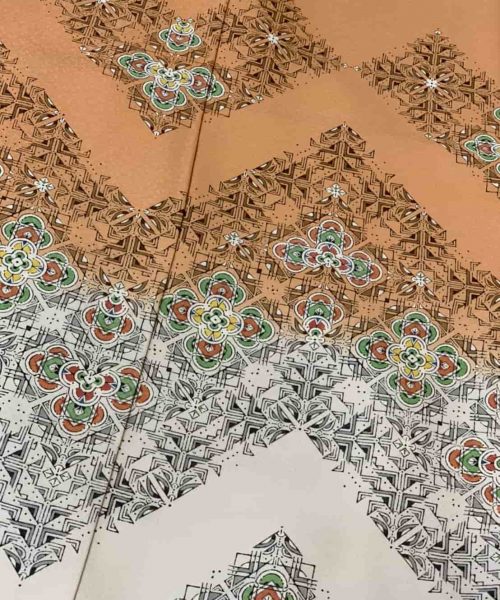

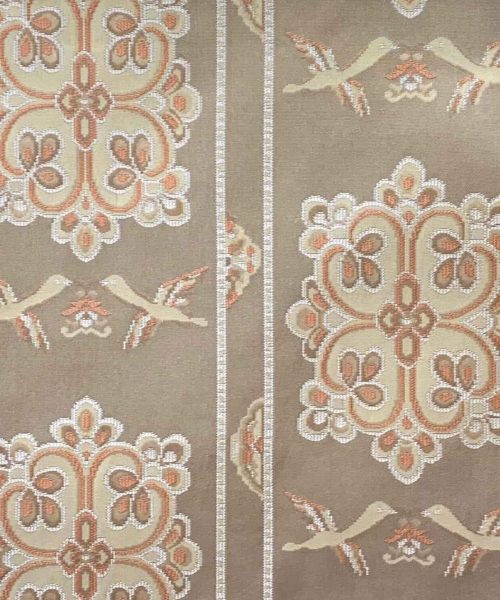

鍋島藩伝来の木版摺更紗

鍋島藩に古くから伝えられていた木版摺り更紗の技法を父 照次が秘伝書をもとに復元。その技法を継承し、自らのデザインを生かして現代のきものづくりに取り組んでいる。

木版摺りのもつ模様美や落ち着いた色感が手の温もりを感じさせる。

●プロフィール

- 昭和29年(1954) 佐賀県鹿島市に生まれる

- 昭和56年(1981) 父、照次の死去によりその意志と家業を継ぐ

- 昭和57年(1982) 第29 回日本伝統工芸展初入選、以後連続入選

- 昭和60年(1983) 日本工芸会正会員認定

- 昭和63年(1988) 第25 回日本伝統工芸染織展文化庁長官賞受賞

- 平成04年(1992) 第21 回佐賀県芸術文化奨励賞受賞

- 平成05年(1993) 佐賀銀行文化財団新人賞受賞

- 平成08年(1992) 第42 回日本伝統工芸展日本工芸会奨励賞受賞

- 平成10年(1998) 第11 回MOA 岡田茂吉賞優秀賞受賞

- 平成10年(1998) 第45 回日本伝統工芸展NHK 会長賞受賞

- 平成10年(1998) 佐賀新聞文化奨励賞受賞

- 平成15年(2003) 第23 回伝統文化ポーラ賞優秀賞受賞

- 平成16年(2004) 日本工芸会理事就任

- 平成20年(2008) 重要無形文化財「木版摺更紗」保持者に認定

- 平成21年(2009) 佐賀県政功労者知事表彰

- 平成22年(2010) 日本工芸会常任理事、染織部会長就任

- 平成26年(2014) 鹿島市名誉市民の称号を受ける

重要無形文化財保持者

北村 武資

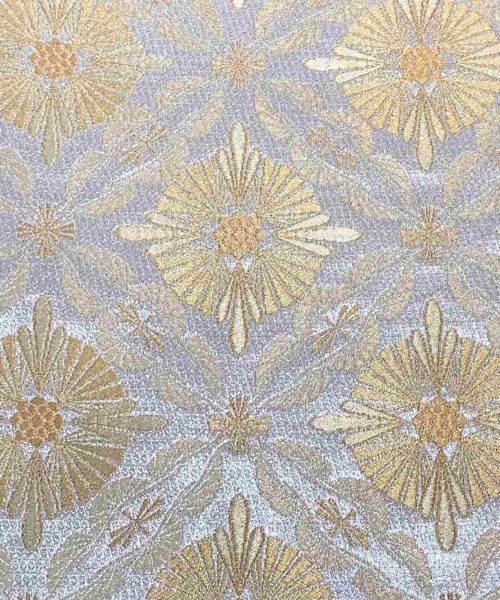

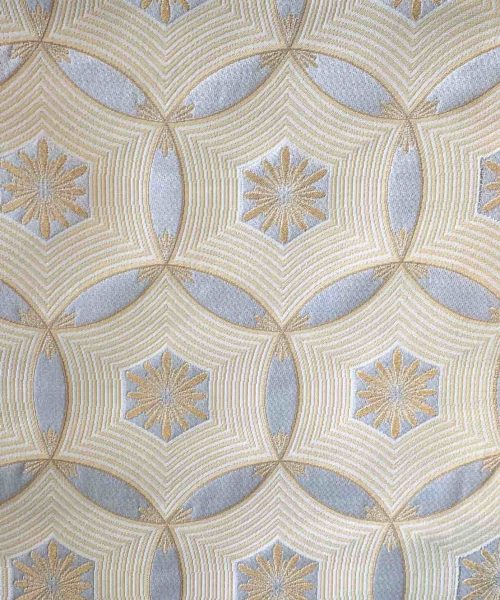

現代に生きる織

正倉院天平裂、有職織物など歴史に埋没せんとする織技を解明復元してその成果を、紋織・羅・経錦等の創作に結び付けている。

作品はいづれも伝統的な織物を構成する組織を変化させて美的に表現したものである。 織技の解明、継承を求めつつ「現代に生きる織」を志向している。

●プロフィール

- 昭和10年(1935) 京都市に生まれる

- 昭和43年(1968) 日本伝統工芸展にてNHK会長賞

- 昭和49年(1974) 日本伝統工芸展にて奨励賞

- 昭和49年(1974) 日本伝統工芸近畿展にて特別賞

- 昭和60年(1985) 日本伝統工芸展にて保持者撰賞

- 平成02年(1990) 京都府無形文化財「羅」「紋織」保持者に認定

- 平成06年(1994) 日本伝統工芸展にて保持者撰賞

- 平成07年(1995) 重要無形文化財「羅」保持者に認定

- 平成08年(1996) 紫綬褒章

- 平成12年(2000) 重要無形文化財「経錦」保持者に認定

- 平成17年(2005) 旭日中綬章

【36回無金利】叶や負担のショッピングローンもご用意しております